beauty

15 Aug 2024

Standar Kecantikan Harus Putih, Bukti Kolonialisme Masih Melekat

Meski lebih inklusif, standar kecantikan “cantik itu putih” masih sering ditemukan. Ini adalah dampak kolonialisme saat Indonesia dijajah Belanda dan Jepang.

Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), panggilan dan jokes menyinggung warna kulit akrab di telinga saya. Misalnya “si item”, “pantat panci”, sampai disebut “kopi susu” kalau foto bareng teman atau sepupu yang skin tone-nya cerah. Ditambah komentar ibu, yang bolak-balik mengingatkan supaya nggak ikut ekskul Paskibra, dan belajar merawat diri—sampai mengajak ke dermatolog untuk perawatan kulit wajah.

“Nanti nggak ada cowok yang naksir,” kata Ibu.

Bukannya termotivasi untuk perawatan, komentar-komentar ibu dan bully-an teman-teman bikin saya merasa nggak worth it, ataupun punya kepercayaan diri. Bahkan, sempat takut dikucilkan setiap masuk ke lingkungan baru, karena beberapa kenalan lebih welcome dengan perempuan berkulit cerah.

Giliran nonton film atau lihat iklan di televisi, aktor dan model yang muncul juga lebih banyak yang berkulit cerah—atau malah blasteran. Sedangkan yang berkulit gelap atau sawo matang masih jarang tampil. Kalau pun ada, peran mereka sebatas sidekick character pemeran utama, atau tokohnya nggak signifikan buat cerita.

Realita itu bikin saya bertanya-tanya, kenapa perempuan berkulit cerah—atau putih—lebih dipandang dan dihargai?

Insecurity ini melekat sampai saya kuliah. Terutama waktu belajar pentingnya merawat kulit dan mengeksplorasi skincare. Nggak sedikit produk kecantikan berlabel “whitening”, menjanjikan kulit putih supaya penampilan perempuan lebih menarik.

Dari situ, saya bertanya-tanya. Apa yang membuat “kulit putih” mendefinisikan kecantikan perempuan Indonesia? Dan sejak kapan kita mengadopsi konsep ini?

Baca juga: Batimung, Ritual Pernikahan Adat Banjar yang Bikin Pengantin Tampil Cantik!

Pengaruh era kolonialisme

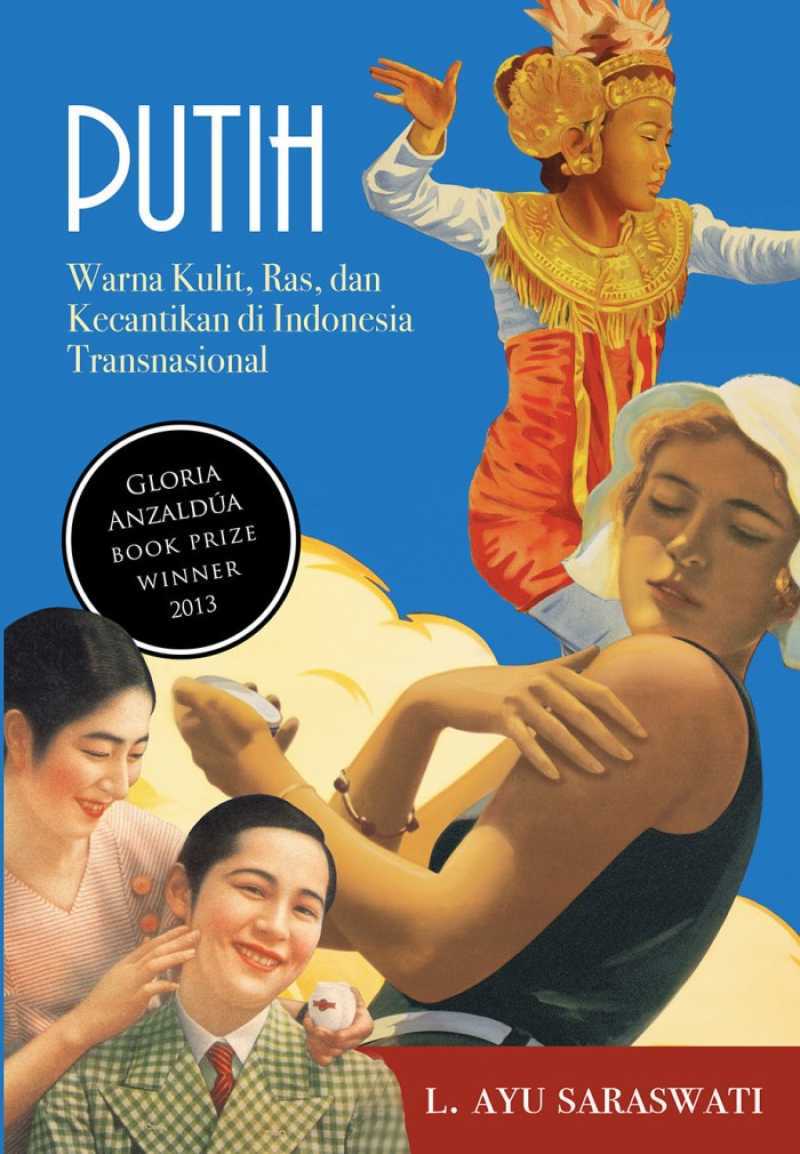

Konsep “cantik itu putih” muncul saat Belanda menjajah Indonesia. Lewat buku Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional (2021), penulis Ayu Saraswati menjelaskan, waktu itu orang-orang menilai perempuan kulit putih dari ras Kaukasia adalah simbol kecantikan. Dan mereka dipandang superior karena kulitnya putih—yang dianggap lebih bersih dibandingkan kulit hitam yang kotor atau tidak diinginkan.

Sebenarnya, ada faktor kelas sosial yang membentuk persepsi itu. Kulit putih yang identik dengan “lebih terawat”, dipandang nggak melakukan pekerjaan buruh dengan tenaga fisik. Soalnya, mereka jarang beraktivitas di bawah sinar matahari seperti kelas pekerja. Atau pada saat itu orang Indonesia, yang diperbudak oleh orang Belanda.

Konsep ini berlanjut saat era kolonialisme Jepang. Definisi kecantikan Asia adalah perempuan berkebangsaan Jepang dan berkulit lebih cerah. Dan Jepang mulai mempromosikan produk kecantikan, dibintangi model berkulit sangat cerah.

Selepas Indonesia merdeka, ternyata “kolonialisme” soal kecantikan masih melekat. Tepatnya saat memasuki era Reformasi, ketika standar kecantikan tetap mengacu pada kulit putih. Bedanya, nggak lagi merujuk pada bangsa tertentu seperti di masa penjajahan. Produk kecantikan yang mempromosikan pemutih kulit pun meluas, dengan model iklan perempuan dari mancanegara. Ayu sendiri menyebut situasi ini sebagai cosmopolitan whiteness.

Nggak heran kalau “kecantikan” di film, televisi, maupun media cetak, direpresentasikan oleh perempuan kulit putih—entah blasteran Kaukasia atau orang Indonesia berkulit sangat cerah.

Mereka meramaikan cover majalah fashion, sampai bintang iklan produk perawatan kulit. Bahkan untuk iklan di televisi, berbagai produk “menggelapkan” kulit si model dan menawarkan produk mereka sebagai solusi. Seolah kulit putih adalah dambaan semua perempuan, sekaligus akan menambah kepercayaan diri.

Yang nggak dilihat, konsep “cantik itu putih” yang diglorifikasi berdampak ke kepercayaan diri kita sebagai perempuan Indonesia. Padahal, kita punya warna kulit beragam, dan bukan putih seperti ras Kaukasia.

Kira-kira, apa ya yang bisa dilakukan, supaya lebih percaya diri dengan warna kulit kita?

Baca juga: Setelah K-Beauty, Apakah C-Beauty Bisa Jadi Tren Berikutnya?

Memaknai ulang standar kecantikan

Standar bahwa perempuan cantik adalah mereka yang berkulit putih, sebenarnya merugikan perempuan. Salah satunya berdampak pada kesehatan mental karena bikin insecure dan merasa sulit diterima. Mungkin kamu juga punya pengalaman yang serupa, karena merasa nggak cukup ideal secara fisik.

Kabar baiknya, belakangan ini industri kecantikan dan representasi perempuan di media semakin beragam. Produk makeup misalnya, lebih inklusif dengan skin tone gelap. Sama halnya dengan perempuan yang tampil sebagai model, nggak melulu berkulit putih. Bahkan, aktor kulit berwarna dan kulit hitam juga memerankan karakter utama di film dan serial televisi—meski perlu dikritisi karena bisa saja tokenisme.

Maka itu, kita harus memaknai ulang standar kecantikan, dimulai dengan menyadari bahwa definisi cantik itu beragam. Dan bukan karena mengikuti standar tertentu, melainkan lewat penerimaan dan mencintai diri sendiri. Because only you have the right to determine the definition of beauty for yourself.

Image: Freepik